Hella Jongerius parle de son travail avec une sincérité et une poésie qui évoquent davantage une recherche en design guidée par la pratique qu’un simple exercice de design industriel — l’étiquette qui lui est le plus souvent attribuée. Car à bien des égards, sa démarche entre en friction avec une industrie dominée par la rapidité et les relations de court terme. Ce qui frappe dans son approche, ce sont les liens profonds et durables qu’elle a su tisser avec certains commanditaires, comme Maharam, Vitra ou Nymphenburg, mais aussi avec la Galerie kreo, avec laquelle elle collabore depuis plus de vingt-cinq ans. Ce qui l’unit à chacun d’eux, c’est le partage de valeurs communes. Son studio, Jongeriuslab, fondé en 1993, reste lui aussi à taille humaine et cultive des collaborations inscrites dans le temps. Car le temps est au cœur de l’éthique d’Hella Jongerius — et, de manière essentielle, au centre de ses recherches sur la matière, la couleur et la texture.

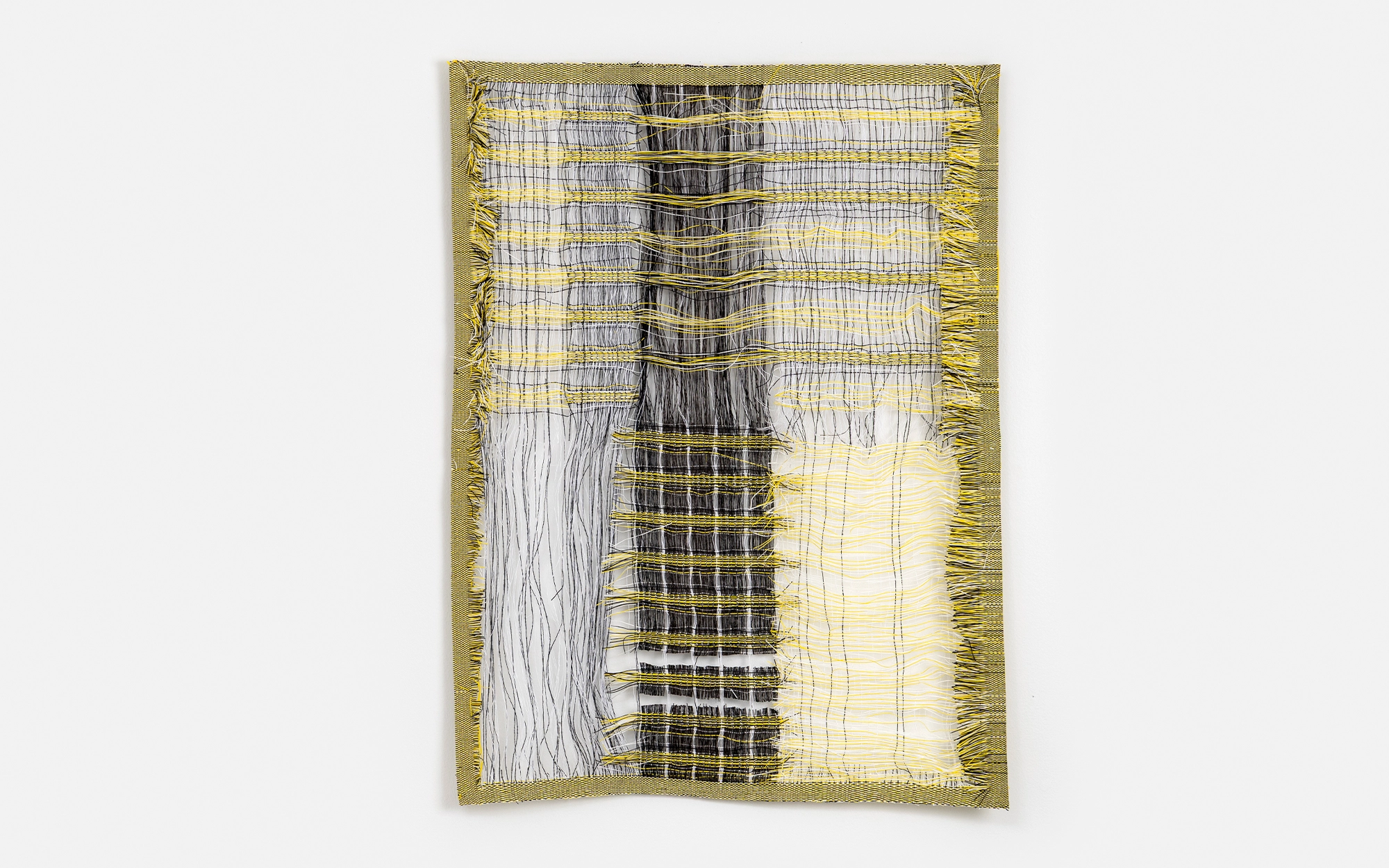

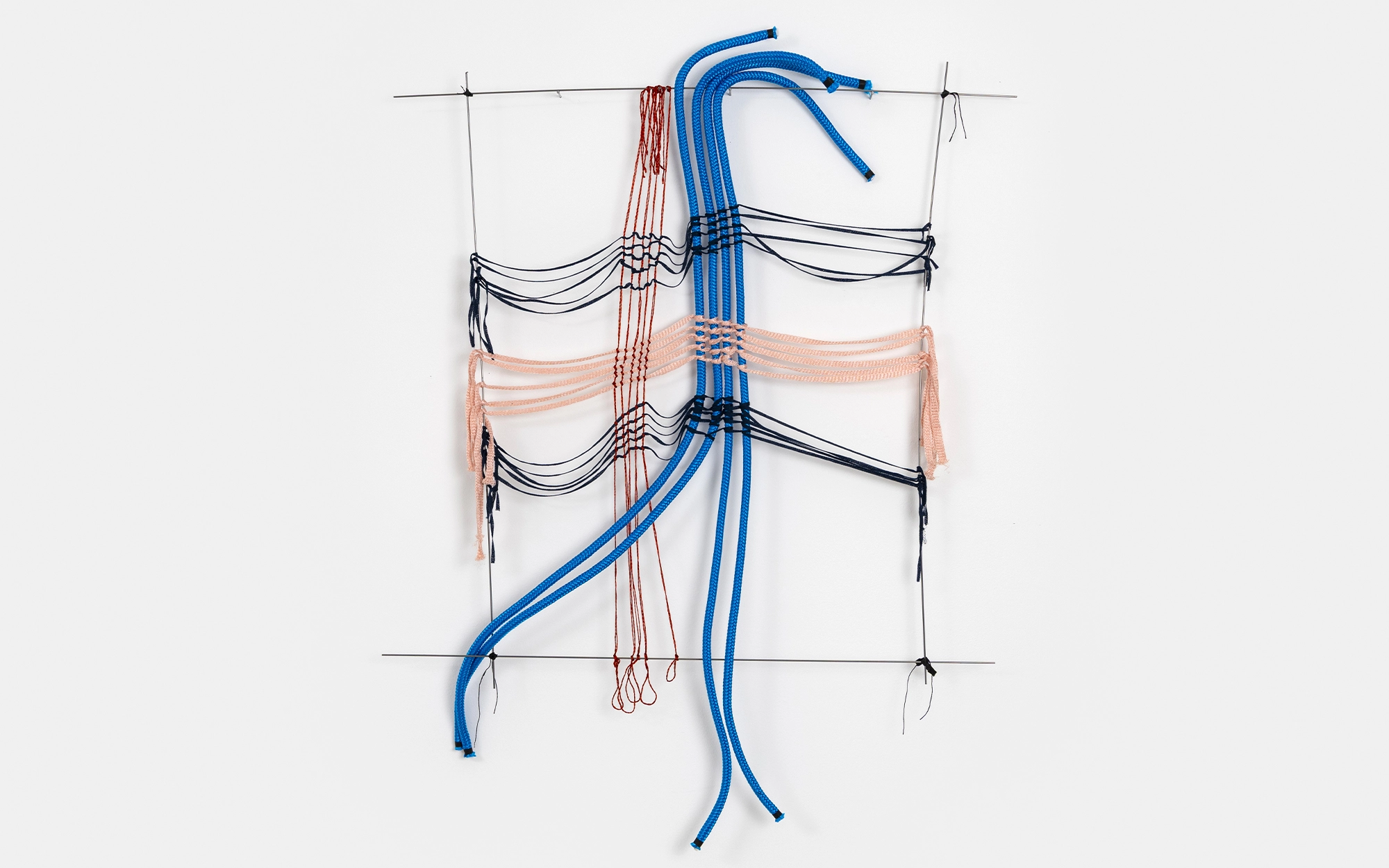

L’expérimentation continue est une autre facette de sa démarche. Elle ne cesse d’apprendre de nouvelles techniques ; elle étudie actuellement les émaux céramiques, un médium récurrent dans son travail, qu’elle explore désormais plus directement. Elle initie également des projets indépendants qui testent de nouveaux procédés, associations de matériaux ou gestes — certains donnant lieu à des déclinaisons industrielles, d’autres à des présentations remarquables, souvent contemplatives. Elle s’est notamment penchée sur le comportement des couleurs (avec l’exposition Breathing Colour, Design Museum, Londres, 2017) et sur le tissage 3D en analogique (Interlace, recherche textile, Lafayette Anticipations, Paris, 2019).

Avec l’expérimentation viennent la réussite, mais aussi l’échec, les aléas, les accidents, les imperfections : tout un travail de désapprentissage des critères de réussite et d’échec, pour réapprendre à se rendre disponible à la matière, à son énergie propre, à ce qu’elle cherche à nous dire. Écoute, apprentissage de soi, capacité à communiquer sont indispensables lorsqu’on porte, comme Hella Jongerius, une mission tournée vers la santé de la planète. Elle souhaite infléchir les habitudes frénétiques des producteurs comme des consommateurs, et repenser entièrement le design, un secteur parmi les plus nocifs pour l’environnement — un fait qu’elle rappelle souvent. Selon elle, le design porte une grande responsabilité dans les relations que les individus entretiennent avec les objets qui les entourent. Il est un médium entre les humains et le monde ; ce rôle médiateur, selon elle, devrait être vertueux, et non dicté par les exigences du marché ou l’illusion de la nouveauté.

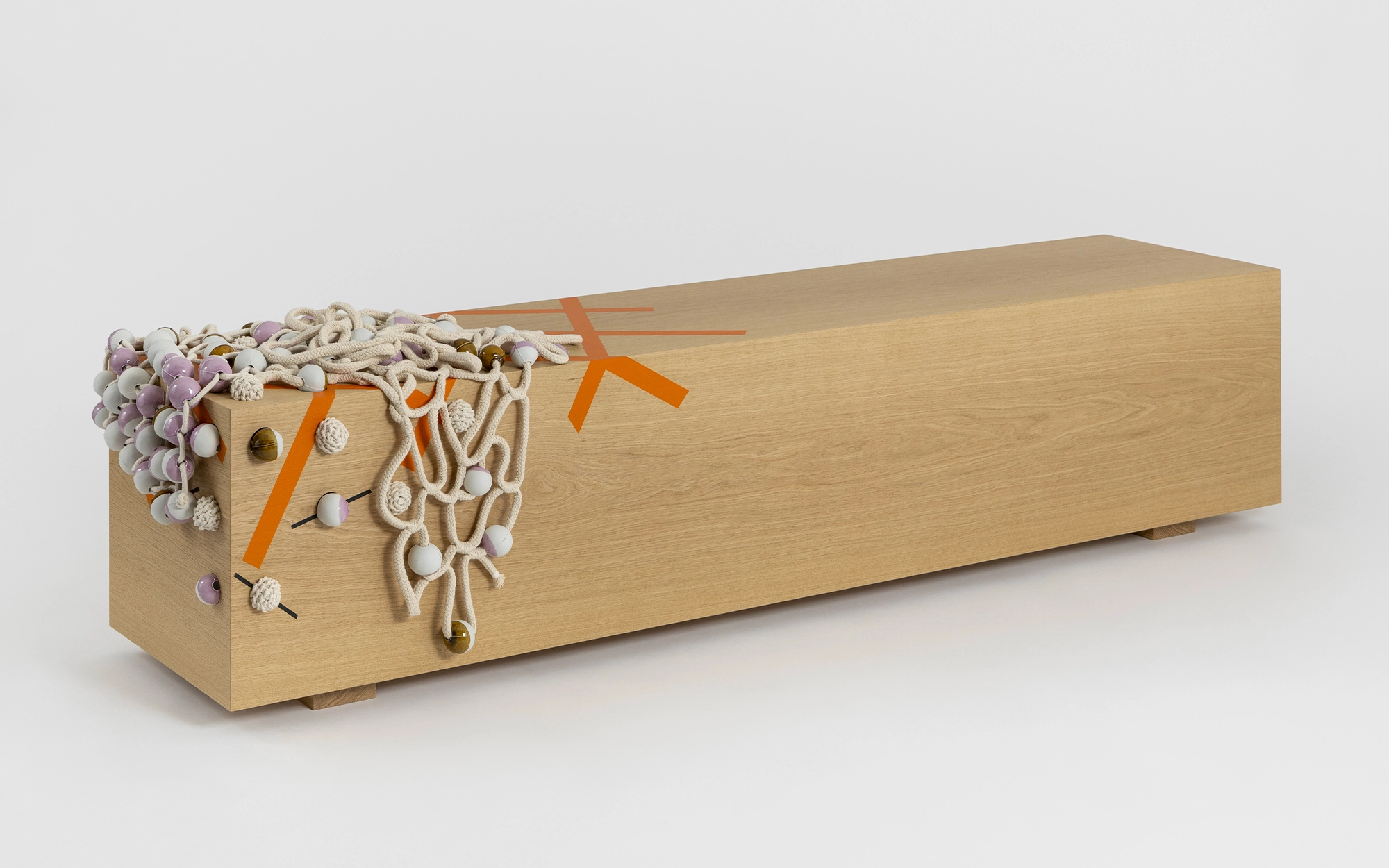

Au cours de notre conversation, elle s’attarde surtout sur deux nouvelles séries de pièces : Bead Tables et Angry Animals, qu’elle considère comme les protagonistes de l’exposition. Tandis qu’elle parle doucement, avec passion, les métaphores autour du langage et de la communication se multiplient. Les Bead Tables, qui font écho à sa précédente Frog Table conçue pour la Galerie kreo en 2009, sont des objets fonctionnels en principe, mais surtout conçus pour susciter l’échange. À l’instar de la grenouille inattendue posée sur la table, l’écosystème artificiel de perles envahit la moitié du plateau, exigeant de prendre part à la conversation.

Je pense à cette proposition récurrente faite par les protagonistes du roman écotopique The Fifth Sacred Thing (1993) de Starhawk à leurs adversaires : « Une place vous est réservée à notre table, si vous choisissez de nous rejoindre. » Dans le cas des Bead Tables, les entités informes faites de cordes enchevêtrées et perlées sont déjà installées à table, qu’elles traversent en envoyant certaines de leurs perles les plus téméraires en première ligne. Peut-être font-elles déjà partie de la conversation — et nous invitent-elles, nous humains, à renouer avec nos perceptions. Il s’agit désormais de les écouter, de lire leur posture comme des signaux — à la manière du jardinier qui comprend ce que signifie l’arrivée d’une plante dans une zone précise, ou de l’humain attentif qui sait quoi faire en voyant une tortue prise dans un filet abandonné.

La designer insiste sur la capacité des objets à exprimer ce qui ne peut être dit. Ses premières carafes en céramique Angry Animals, façonnées à la main, datent de la pandémie. Leurs formes sont passées d’un registre amical à des figures colériques sans transition nette. Elle explique que ces têtes d’animaux émergent d’elles-mêmes sous ses mains : cochon, requin, manchot, poule, morse… Vociférants mais muets, eux aussi veulent participer à la discussion sur l’état du monde. L’argile, la terre, les oxydes, la silice, les fondants et tous les autres composants des émaux sont des acteurs involontaires d’extraction, de pollution de l’eau et des sols, de production de déchets. Leur bouillonnement dans le four, leurs cassures, les accidents de texture et de couleur issus de superpositions expérimentales : tout cela forme une expression, un cri étouffé, un langage silencieux.

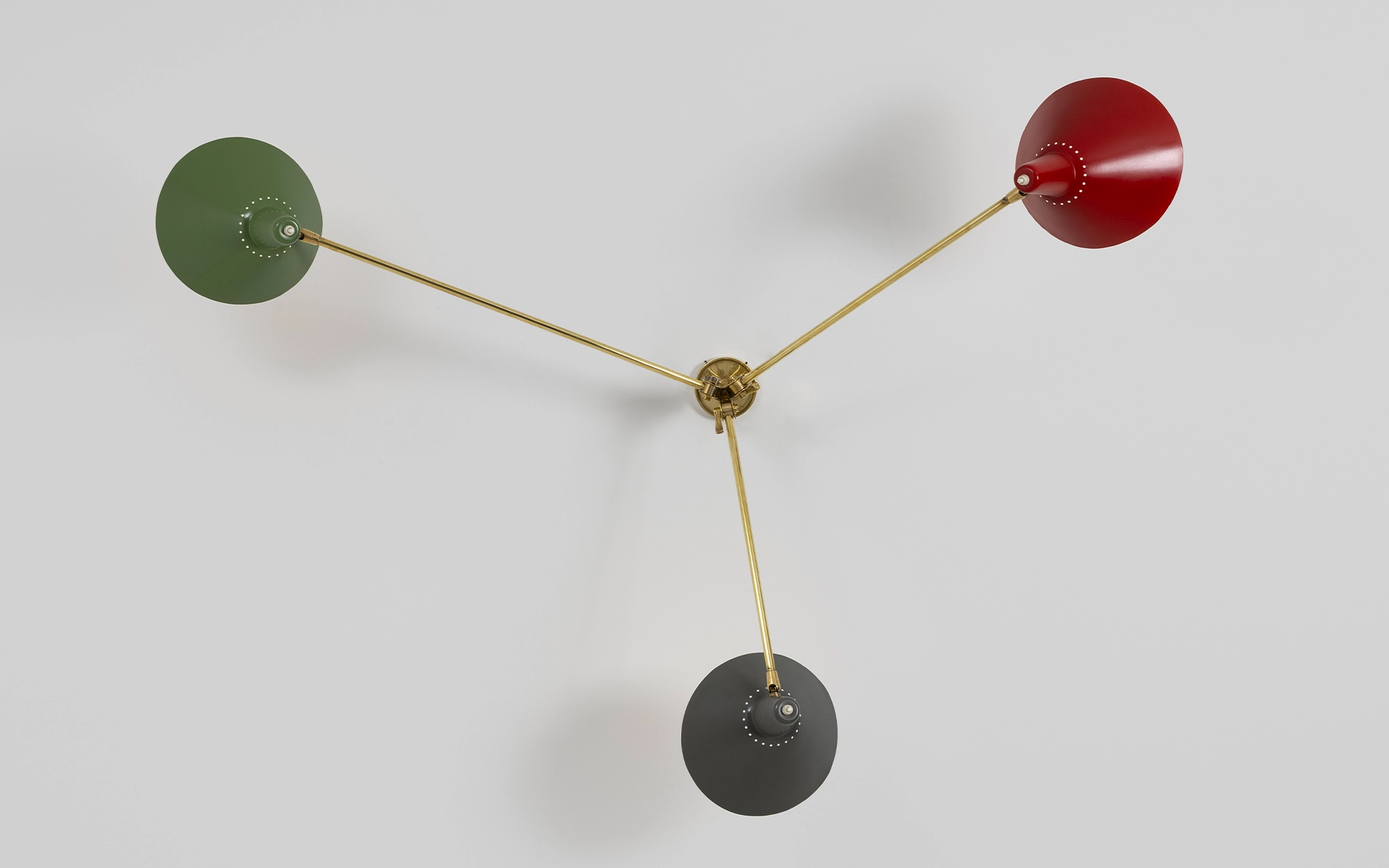

Hella Jongerius conclut notre échange en confiant sa gratitude envers la sagesse de ses mains. Intuitives, expérimentées, elles font aussi figure d’interfaces : sans prétention, elles se proposent comme des vecteurs d’écoute du monde plus-qu’humain. Dans cette exposition à la portée discrètement politique, composée aussi d’un rideau de perles, de chaises et de vases, chaque objet auratique devient un acteur de ce conseil interespèces.

Anna Colin

Curatrice chercheuse basée dans le Kent en Grande-Bretagne